Youssef Ibn Tachfine est un berbère sanhadjienne des Lemtouna, dont le berceau était dans l’Adrar. Les Lemtouna, nomades, parcourent surtout les régions désertiques qui s’étendent des oasis du Sud marocain au pays subsaharien. En 1048, les Lemtouna se coalisent sous l’impulsion d’un prédicateur malékite, Abdallah Ibn Yasin, et d’un chef local, son cousin Abou Bakr ben Omar, et fondent le mouvement almoravide. De ce mouvement est issue la dynastie almoravide. Youssef Ibn Tachfine, 3e imam et le 1er sultan des Almoravides, il règne de 1061 à sa mort en 1106.

Vers 1070, il fonde Marrakech6, qui devient la capitale de l’Empire almoravide ainsi que de plusieurs dynasties qui lui succèderont. C’est à partir de cette ville qu’il mène ses campagnes, notamment en péninsule Ibérique. En 1086, à la demande d’al-Mu’tamid ibnou Abade, Youssef Ibn Tachfine, alors sultan de la dynastie almoravide, vient en Espagne pour l’aider à affronter Alphonse VI, qui a envahi Saragosse. Il bat Alphonse le 2 novembre 1086 à Sagrajas (az-Zallàqa) avant de se retourner contre al-Mu’tamid. Il s’empare de Séville, de Grenade, d’Almeria, de Badajoz et finalement destitue al-Mu’tamid en 1091, l’envoyant en exil au Maroc, où il mourra quatre ans plus tard à Aghmat. Youssef occupe alors tout le territoire d’al-Andalus. Il jette son dévolu sur Valence, dont le futur roi, Rodrigo Diaz de Bivar, plus connu sous le surnom de Cid Campeador, se trouve à Saragosse.

En octobre 1092, une poignée d’éclaireurs almoravides arriva sous les murs de Valence. Ibn Djehaf (Cadi), membre d’un haut lignage yéménite, porté par la foule partisane, prit le pouvoir dans la ville après avoir fait assassiner al-Qadir. Rodrigo, qui séjournait alors à Saragosse, vint mettre le siège devant Valence et reprit la ville en juillet 1093. Youssef capitule momentanément, partant chercher des renforts avant d’envahir à nouveau Valence. Habileté politique ou mentalité de guerrier, Rodrigo, ne semble pas avoir aspiré à y exercer directement le pouvoir. Il laissa le soin de gouverner la ville à Ibn Djehaf, la veille encore insoumis, et se contenta, installé dans le château de Cebolla (Puig), de percevoir l’impôt. Rodrigo imposa un nouveau siège, extrêmement sévère, à la ville en juillet 1094. Après avoir vainement attendu un dernier secours, Valence, décimée par la faim, capitula le 15 juin 1094. Les conditions de l’occupation furent d’abord clémentes. On respecta la propriété des biens et la liberté du culte, les armées chrétiennes restèrent extra-muros, l’impôt fut habilement limité, comme le faisaient, au fur et à mesure de leur progrès, les Almoravides, à la dîme coranique. Rodrigue lui-même prit demeure dans le faubourg de l’Alcudia. Le Castillan renforçait néanmoins considérablement sa présence et il s’institua en outre juge suprême des Valenciens. Les choses s’aggravèrent après une nouvelle offensive almoravide, en octobre 1094.

L’ennemi vaincu, les chrétiens durcirent le régime d’occupation à proportion du péril. Ibn Djehaf, traduit en justice pour l’assassinat d’al-Qadir, fut brûlé vif. Les musulmans, à l’exception de quelques notables, durent s’installer dans les faubourgs tandis que les chrétiens se logeaient dans les murs. L’armée almoravide arrive jusqu’à Lisbonne la même année. En 1098, Youssef est nommé Prince des musulmans, Défenseur de la foi et Envoyé du commandeur des croyants. En 1102, il conquiert à nouveau Valence, le Cid étant mort depuis 3 ans, battant sa femme Chimène, ainsi que la partie septentrionale d’al-Andalus. Son expansion s’arrête alors à la vallée de l’Èbre. Il nomme son fils Ali héritier du trône.

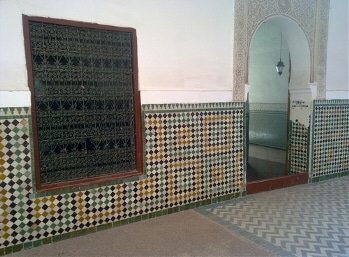

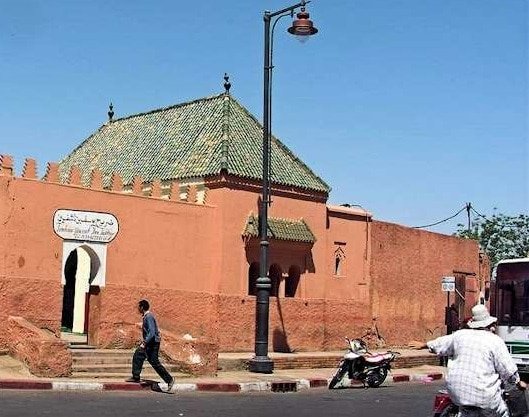

Youssef meurt en 1106. Son mausolée se trouve à Marrakech au Maroc, près de la mosquée Koutoubia. Il était un homme pieux il demandait l’avis des savants avant de prendre n’importe quelle décision. Il etait détachait de la vie d’ici bas il mangeait le pain d’orge avec le lait fermenté et il s’habillait de laine

Commentaires récents